Am 3. Mai 2024, dem „Internationalen Tag der Sonne“ war der Spatenstich erfolgt. Bei der offiziellen Inbetriebnahme an Halloween blieb das Gruseln unter den geladenen Gästen aus – schließlich hatten die swt die Anlage bereits seit Spätsommer erfolgreich im Probebetrieb gefahren. Nachdem der Gemeinderat nach langen Beratungen den Weg für die Großanlage freigemacht hatte, folgten fünf Jahre Planung und Bau – mit einem jetzt gelungenen Abschluss.

„Auch wenn das Thema in der öffentlichen Debatte leider nicht mehr im Vordergrund steht: Tübingen geht den Weg zur Klimaneutralität weiter. In günstiger Lage, neben Industrie und zwischen stark befahrenen Straßen, schafft der Solarthermiepark Au saubere Energie für die Wärmeversorgung. Zugleich entstehen neue Freizeitflächen – ein Tübinger Vorzeigeprojekt, das zeigt, wie Nachhaltigkeit und Lebensqualität zusammenpassen“, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer.

„Ein solch großes Solarthermie-Projekt macht vor allem dann Sinn, wenn man es als Element und Bindeglied unserer strategischen Wärmetransformation betrachtet“, sagt swt-Geschäftsführer Ortwin Wiebecke. „Der Solarthermiepark Au trägt genau dort, wo er aufgebaut wurde, an der Schnittstelle zwischen Fernwärme-Teilnetzen, dazu bei, die Leistungsfähigkeit unseres Gesamtnetzes zu erhöhen. In Verbindung mit dem Großwärmespeicher ergeben sich verbesserte Perspektiven für den weiteren Fernwärmeausbau. Und für unser Ziel, immer mehr erneuerbare Wärme zu erzeugen, ist die Anlage ein wichtiger Meilenstein.“

Eine der größten Solarthermie-Anlagen in der Region mit Großwärmespeicher

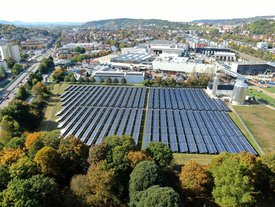

Mit sieben Megawatt maximaler Wärmeleistung wird der Solarthermie-Park Au eine der größten Anlagen in der Region. Zum Vergleich: In Ludwigsburg steht einer der größten Anlagen Deutschlands mit einer Spitzenleistung von neun Megawatt. Die swt rechnen mit rund 6 Millionen Kilowattstunden Wärmeerzeugung pro Jahr. Damit können umgerechnet rund 700.000 Liter Heizöl ersetzt werden. Die Grundfläche des Solarthermie-Parks beträgt 23.200 Quadratmeter. 12.000 Quadratmeter umfassen die Vakuum-Röhrenkollektoren, deren Kollektorhöhe 2,30 Meter beträgt. Ein Wärmespeicher mit 1.250 Kubikmetern Volumen ergänzt die Anlage. Durch seine großzügige Dimensionierung lässt sich der Speicher auch als Netzspeicher nutzen. Damit entstehen auch wichtige Flexibilitäten für den Betrieb der heutigen und zukünftigen Wärme- und Stromerzeugung.

Bausteine der Fernwärmetransformation

Die Fernwärmetransformation gelingt nur, wenn sie ganzheitlich betrachtet wird. Viele verschiedene Elemente müssen zusammenwirken. Nicht nur, um die Menge erzeugter Fernwärme deutlich zu erhöhen, sondern auch, um die Fernwärme kontinuierlich klimafreundlicher zu machen. Neben dem Ausbau des Netzes sind dafür vor allem neue Erzeugungsanlagen notwendig, die Wärme aus regenerativen Ressourcen liefern. Sie sollen kontinuierlich den Anteil fossiler Wärmequellen im Netz verdrängen. Der Solarthermie-Park Au ist damit ein großer Schritt auf einmal und ein erster Baustein.

Mit einer Großwärmepumpe bei der Tübinger Kläranlage planen die Stadtwerke Tübingen bereits das nächste Großprojekt für die Wärmetransformation. Die Anlage soll die Wärme des Abwassers direkt an der Kläranlage nutzen, um größere Wärmemengen ins Netz einzuspeisen.

Damit die neuen und in den nächsten Jahren geplanten Wärme-Erzeugungsanlagen ihre Wärmemengen auch ins Netz abgeben können, muss das Netz verstärkt und erweitert werden. Darüber hinaus soll das Wärmenetz auch wachsen – und mit neuen Leitungen perspektivisch auch Wohngebiete erreichen, die bislang keine Möglichkeit hatten, sich an die Fernwärme anschließen zu lassen. Insgesamt verfolgen die swt dabei eine klare Strategie: Zunächst stehen die sogenannten Hauptentwicklungsachsen im Fokus. Sind diese „Wärme-Autobahnen“ quer durch das Stadtgebiet fertig, kümmern sich die swt um den Netzausbau in der Fläche – damit die neuen, zu möglichst großen Teilen regenerativ erzeugten Wärmemengen viele Gebäude erreichen können.

Wichtige Leitungsstrecken wurden bereits umgesetzt – und erwiesen sich als teilweise bautechnische Herausforderungen. So gelang es 2024, mit einem sogenannten „Neckardüker“ im Gewerbegebiet Unterer Wert zwischen Schaffhausenstraße und Gartenstraße eine Fernwärmeleitung unter dem Neckar hindurch zu verlegen. Mit neuen Leitungsstrecken im Bereich der Gartenstraße haben die swt außerdem bereits die Voraussetzungen geschaffen, um die Fernwärmeleitung weiter in Richtung Innenstadt zu verlegen. Dafür planen sie Leitungsverlegungen auf der Lustnauer Seite um den Österberg herum.

Sonne Tanken und Energie Schöpfen im Freizeitareal am Solarthermiepark

Direkt angrenzend an den Solarthermie-Park Au plant die Stadtverwaltung der Universitätsstadt Tübingen ein Freizeitareal. Das Areal bei dem Wasserschutzgebiet Au wird damit perspektivisch zu einem Ort, an dem nicht nur die Solarthermieanlage, sondern auch Bürgerinnen und Bürger Sonne tanken und Energie schöpfen können. Die swt beteiligen sich bei der Finanzierung und der Planung. Sobald das Freizeit- und Erholungsareal fertig ist, wollen Stadtverwaltung und Stadtwerke einen Tag der offenen Tür veranstalten.

Fördermittel durch Bundesprogramm

Für das Projekt liegt den Stadtwerken Tübingen ein Zuwendungsbescheid für Fördermittel aus der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) über 5,77 Millionen Euro vor.