Folge 4: „Helden und Heldinnen fordert die Zeit / Zum ruchlos erzwungenen Krieg“

Der Erste Weltkrieg brachte dem Uhlandbad, das ja von der Wärmelieferung des städtischen Gaswerks abhing, schwierige Zeiten. Kohlemangel zwang dazu, Holz oder Schiefer zu vergasen, die Qualität war miserabel und die Gaslieferzeiten sowie die Badezeiten mussten zum Teil eingeschränkt werden. Trotzdem konnten die städtischen Werke der Bevölkerung ermöglichen „zu gleichen Badepreisen wie im Frieden in den Zeiten der Seifenknappheit etc. der recht nötigen Körperpflege nachzukommen“, wie Werksleiter Otto Henig nicht ohne Stolz schrieb, und wegen der „Massenbesuche des Militärs“ stiegen die Besucherzahlen.

Der Nationale Frauendienst wird aktiv

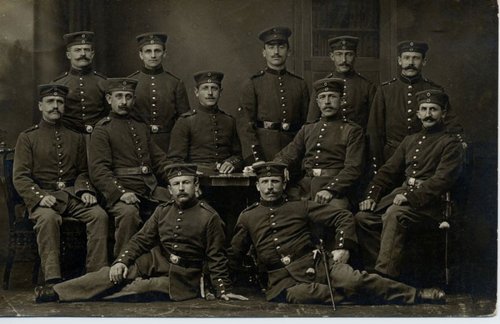

Tübingen war in dieser Zeit mehr Garnisons- als Universitätsstadt, 90 Prozent der Studenten waren im Krieg, die Stadt musste Einquartierungen und Truppendurchzüge verkraften. „Helden und Heldinnen fordert die Zeit / Zum ruchlos erzwungenen Krieg“, hieß es in einem Gedicht zur Mobilmachung Anfang August in der Tübinger Chronik. Das galt auch für die „Heimatfront“. Viele litten Not. Geld für die Familien der Ausmarschierten wurde gesammelt und ein Städtischer Hilfsausschuss gegründet. Vor allem der Nationale Frauendienst, dessen Ortsgruppe 115 Tübingerinnen angehörten, setzte sich für die Kriegerfamilien ein, organisierte Lebensmittelversorgung und Kinderbetreuung, vermittelte den Frauen Arbeit in der Landwirtschaft oder Obstverarbeitung, lehrte in Kochkursen, die rationierten Lebensmittel zu „strecken“, verschickte Feldpost und Pakete. In der Neuen Aula beschäftigte eine Näh- und Strickstube der Gebr. Junghans über 400 Frauen. Volksküchen wurden eröffnet, zum Beispiel auch im Elektrizitätswerk in der Grabenstraße, wo eine Obstdörre eingerichtet wurde.

Waschfrauen fürs Uhlandbad

Auch das Uhlandbad bekam neue Aufgaben: Hier, später auch im Elektrizitätswerk und in der Schlossbrauerei, organisieren städtische Werke und Nationaler Frauendienst eine Uniformwäscherei. „Die Uniformwäscherei, wohlwollend unterstützt von der damaligen Militärbehörde, konnte zeitweilig bis zu 60 Frauen beschäftigen. Waggonweise kamen und gingen die Bekleidungsstücke und neben sonstigen Beigaben bekam man auch noch Läuse“, erinnerte sich Otto Henig später.

Frau Buchhalter, die Frau des ebenfalls eingerückten Bademeisters und „Weißzeugverwalterin“ für die im Uhlandbad anfallende Wäsche, betreute nun auch die Uniformwäscherei im Untergeschoss. Sie nahm die Wäsche entgegen, gab Seife aus, die schwer zu beschaffen war, und lieferte alles wieder beim Regiment ab.

Die Wäscherinnen verdienten an einem 8-Stundentag 2,50 Mark zuzüglich Kranken- und Invalidenbeträge. Eine Frau mit zwei Kindern kam so auf einen Monatsverdienst von 47 Mark, inkl. Reichsunterstützung. Um möglichst viele profitieren zu lassen, wurden sie höchstens drei Tage pro Woche eingesetzt und die Arbeitszeiten so gelegt, dass sie auch „den Pflichten als Mütter“ nachkommen konnten.

Brotbeutel, Tornister und „angenehme Plauderstunden“

Anfangs gab es Probleme mit unzuverlässigen oder undisziplinierten Wäscherinnen, so dass eine weitere Aufsichtsperson eingestellt werden musste. Als im Mai 1916 das Kriegsministerium eine große Wäscherei in Ludwigsburg plante, drohte die Schließung, doch eine Eingabe des Oberbürgermeisters Haußer verhinderte das zunächst. Die Wäsche musste nun allerdings in Feuerbach desinfiziert und von einer Kommission des Ludwigsburger Kriegsbekleidungsamts kontrolliert werden. Das Amt beanstandete 1917 die maschinellen Einrichtungen und bestimmte, dass in Tübingen keine Leibwäsche oder Uniformröcke mehr, sondern nur noch Brotbeutel, Rucksäcke, Zeltbeutel, Reithosen mit Lederbesatz und Tornister mit der Hand gereinigt werden sollten. Als dann angeordnet wurde, die Stadt Tübingen hätte für Desinfizierung zu sorgen, war dies das Aus: Die Anschaffungskosten der entsprechenden Technik machten die Uniformwäscherei unrentabel. Im Juli 1917 verkündete der Gemeinderat die Schließung – mit der höchst interessanten Begründung, „die Einrichtung habe nicht mehr die Bedeutung als Erwerbsgelegenheit wie zu Anfang des Krieges …, sondern sei für viele Frauen lediglich das Aufhören einer bequemen Einnahme, verbunden mit sich täglich wiederholenden angenehmen Plauderstunden“!

Die arbeitslos gewordenen Frauen, die nun in der Landwirtschaft oder in der „Notstandsnäherei“ untergebracht werden sollten protestierten, denn das Stricken war nicht beliebt: „Die Wolle haben wir zuhause, fällt uns gar nicht ein, dass wir stricken! – Diese Auffassung fand sich beim großen Teil der Frauen, hauptsächlich der lautesten“, so Otto Henig.

Quellen:

- Magisterarbeit von Tina Löschner: „Es ist unsre heilige Pflicht“ Nationaler Frauendienst in Tübingen während des Ersten Weltkriegs, Kleine Tübinger Schriften, hrsg. Kulturamt Tübingen 1997

- Otto Henig, Das Städtische Elektrizitätswerk von Tübingen 1902 bis 1927 und andere Aufzeichnungen, Archiv swt.